石钟山古建筑及石刻为全国重点文物保护单位,位于湖口县老城区长江与鄱阳湖交汇处南岸的石钟山景区内,占地面积100000余平方米。现保存有清咸丰年间由湘军水师将领彭玉麟主持重修的古建筑群和唐至民国各代石刻170余处。

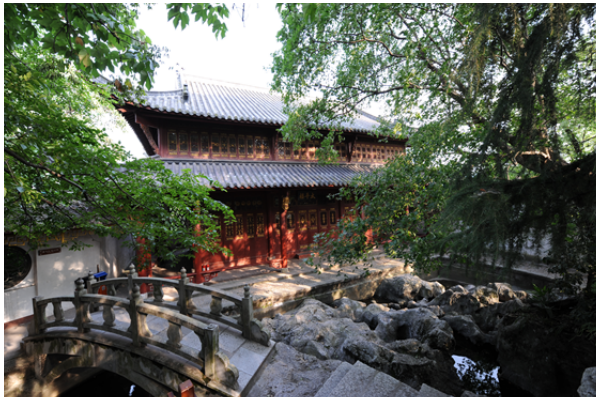

石钟山古建筑有亭、台、楼、舫、廊、祠、塔等多种建筑形式,布局严谨又富于变化,具有清代中晚期江南园林的建筑风格。石钟山古建筑群由昭忠祠、浣香别墅、报慈禅林、太平楼、上谕亭、怀苏亭、半山亭、归去亭、江天一览亭、锁江亭、且闲亭、青浊亭、船厅、梅花厅、名家碑廊、紫云廊、绀园、古戏台、坡仙楼、临湖塔、天河、桃花洞、太平军遗垒共23个单体文物建筑组成。主体建筑昭忠祠是曾国藩奏请咸丰帝,为祭祀在湖口与太平军交战阵亡的湘军水师将士钦命兴建的。昭忠祠为殿堂式建筑,面墙为高大封闭式牌楼,由前殿、后殿、两庑、两廊、前门台基、前后天井和厢房组成,前、后殿原为陈设湘军水师阵亡将士灵位之处。南侧的报慈禅林,由前殿、后殿和天井组成,前殿两侧为僧房,中间为戏台,面向后殿,后殿供大佛和海岛神山,主要是替湘军阵亡将士报答慈恩所建禅林。庙会时,都要在此集僧诵经,请戏班为菩萨演出。北侧的浣香野墅,由前院、厢房、碑廊、且闲亭、鱼池、桃花洞组成。原为彭玉麟住山期间读书、休养、待客之处。民国年间,国民党湖口县总部曾设于此。位于山东面的太平楼,建于清同治三年(1864)。为歇山式重檐建筑,建在5米高的侧脚台基上,四周回廊。落成时,适逢太平军天京失陷,彭玉麟闻讯亲书“飞捷楼”以名之,解放后为纪念太平军驻山抗清,改今名。李烈钧发动的“二次革命”湖口起义指挥部曾设于此。

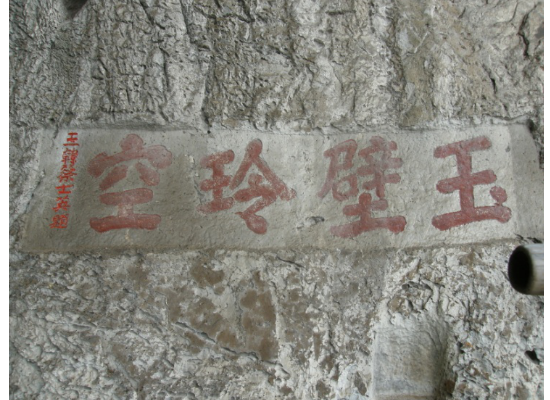

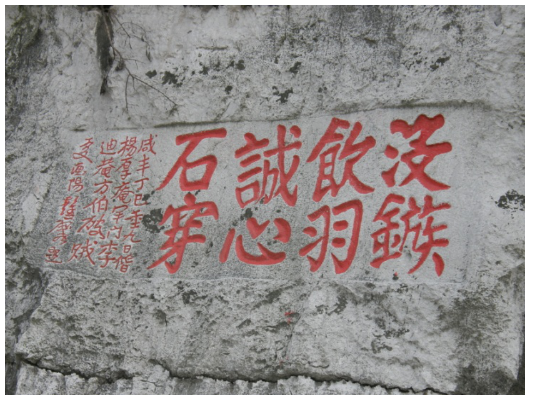

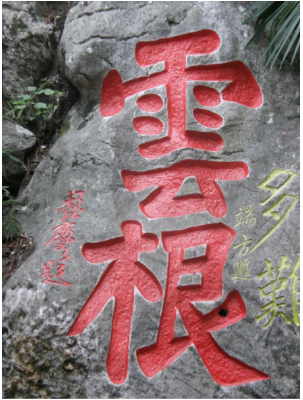

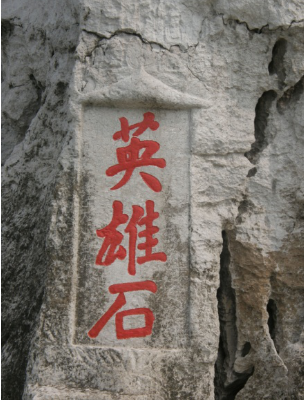

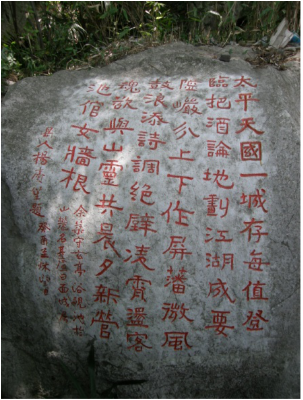

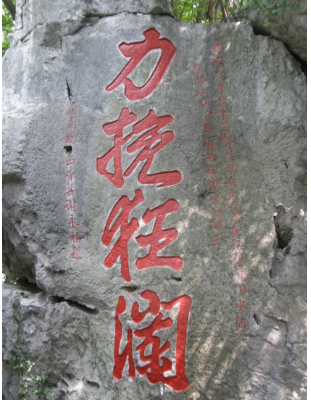

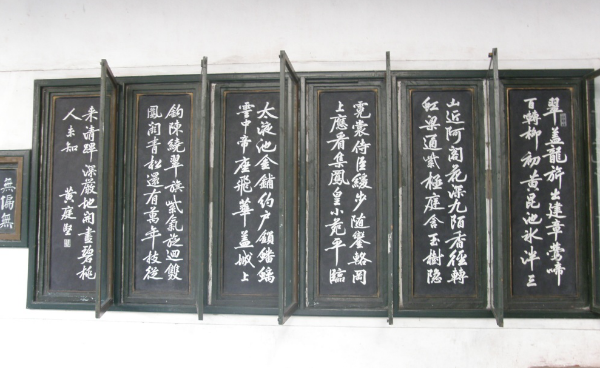

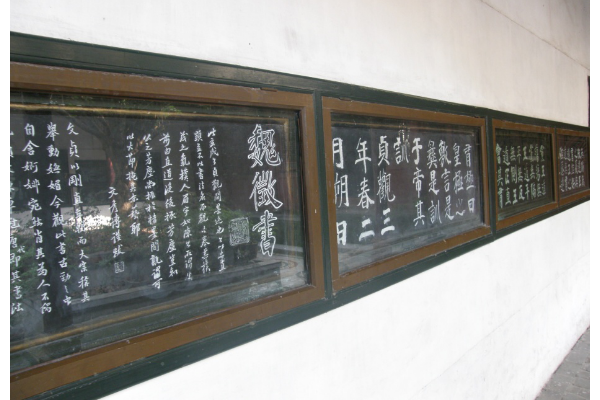

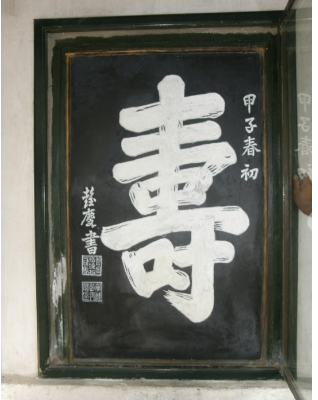

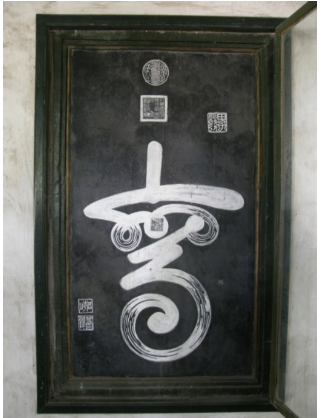

石刻从形式上主要分两大类:一是碑刻,主要镶嵌在古建筑的墙壁、廊壁和立于亭子之内。全部装有玻璃框保护,防止人为刻划损坏,主要有唐代魏征书碑;宋代苏轼画碑、黄庭坚诗碑;清代郑板桥书碑、翁方纲书碑、曾国藩书碑、彭玉麟书碑、县人高心夔书碑;清代晚期至民国初期地方名人书碑,湘军水师将领书碑等。均为青石质阴刻,保存完好。二是摩崖石刻,主要分布在上下石钟山山顶、崖壁、溶洞内,主要有宋代王安石题刻;明代常遇春题刻、张科题刻、蔡士英题刻;清代僧格勒题刻、徐树铭题刻、彭玉麟题刻、冯由题刻;民国时期端方题刻、程景题刻、杨庚笙题刻、萧干题刻等。从内容上分也有两大类:一是刻字,占大部分,主要是题字、题诗、作记、作序、训典、历代名人诗文游记等。二是刻画,主要是梅花、兰草和竹、菊等。

这些碑刻、摩崖石刻均分布在古建筑墙壁和山体崖石上,碑刻保存均完好。石钟山古建筑及石刻虽然历经沧桑,但依旧保存较好,是不可多得的宝贵文化遗产。

▲石钟山古建筑及石刻全景

▲石钟山古建筑及石刻局部—昭忠祠

▲石钟山古建筑及石刻局部—太平楼

▲石钟山古建筑及石刻局部—浣香别墅中庭

▲石钟山古建筑及石刻局部—船厅

▲石钟山古建筑及石刻局部—上谕亭

▲石钟山古建筑及石刻局部—碑刻