古代的射之所以成为“六艺”之一,是因为在其领 域内存在彼此独立而又密切相关的五个范畴。作 为 狩猎、军事、竞 技、娱 乐 道 具 的 弓 箭;以 狩 猎 或 战 争 攻 击为目的的射箭行为;作为游戏或体育竞技的射箭比 赛;作为礼乐 教 化 载 体 的 射 礼;作 为 衍 生 娱 乐 活 动 的 投壶、弹弓[1]。它们的共生与互动,构成了古代射箭立 体而富有弹性的形象。作为一种文化的复合体,射不 仅仅是一种“技艺”,还拥有丰富的文化内涵。然而, 目前的射箭 史 研 究,却 存 在 着 两 重 尴 尬。首 先,学 者 们惯常于从本体的外延,即价值功能的面向不断陈陈 相因,却往往忽视了对人类从事射箭活动最基本的媒 介,即“器物”层面的微观探索。第二,方法论的局限, 已成为掣肘射箭史研究的瓶颈。过 分 依 赖 文 献 的 范 式并不能 通 达 事 物 的 全 貌。鉴 于 此,本 文 采 用 文 献、 文物、图像排 比 相 结 合 的 研 究 方 法,并 融 入 多 年 从 事 射箭竞训所掌握的训练学规律与弓箭制作的田野实 证,选取丝路 考 古 中 两 种 角 弓 为 研 究 对 象,旨 在 为 射 箭史的研究提供一个新的范式。更为重要的是,鉴于 古代的射之所以成为“六艺”之一,是因为在其领 域内存在彼此独立而又密切相关的五个范畴。作 为狩猎、军事、竞 技、娱 乐 道 具 的 弓 箭;以 狩 猎 或 战 争 攻 击为目的的射箭行为;作为游戏或体育竞技的射箭比 赛;作为礼乐 教 化 载 体 的 射 礼;作 为 衍 生 娱 乐 活 动 的 投壶、弹弓。它们的共生与互动,构成了古代射箭立 体而富有弹性的形象。作为一种文化的复合体,射不 仅仅是一种“技艺”,还拥有丰富的文化内涵。然而, 目前的射箭 史 研 究,却 存 在 着 两重 尴 尬。首 先,学 者 们惯常于从本体的外延,即价值功能的面向不断陈陈 相因,却往往忽视了对人类从事射箭活动最基本的媒 介,即“器物”层面的微观探索。第二,方法论的局限, 已成为掣肘射箭史研究的瓶颈。过 分 依 赖 文 献 的 范 式并不能 通 达 事 物 的 全 貌。鉴 于 此,本 文采 用 文 献、 文物、图像排 比 相 结 合 的 研 究 方 法,并 融 入 多 年 从 事 射箭竞训所掌握的训练学规律与弓箭制作的田野实 证,选取丝路 考 古 中 两 种 角 弓 为 研 究 对 象,旨 在为 射 箭史的研究提供一个新的范式。更为重要的是,鉴于该两种文物 的 出 土 地 点 都 是 丝 绸 之 路 上 曾 经 繁 华 一 时的重镇,通 过 梳 理 其 器 型 源 流,亦 可 通 过 本 文 独 特 的视角,为早期欧亚文明交流史提供一个以微观撬动 宏观的“射箭全球史”注脚。

1 “筋角木反曲复合弓”的再释

筋角木反曲复合弓(compositebow,以下简称“角 弓”),指以 木 质 作 为 内 胎,以 牛、羊 类 角 质 粘 贴 于 其 上,辅以牛筋、生丝捆缚,下弦时呈反向弯曲状的物理 结 构。 就 形 制 而 言,角 弓 分 为 弓 渊 (limb)、弓 弣 (grip)、弓弰(siyah)、弓弭(siyahend)四部分。弓渊俗 称“弓臂”,乃 连 接 弓 弰 与 弓 弣 的 弧 形 主 体 部 分,以 弹 性优良的木 质 胎 体 内 粘 角 片,外 铺 牛 筋,再 整 体 包 裹 防潮物质结合而成。弓弣俗称“握把”,乃持弓手握弓 部位,多以 硬 木 为 之。弓 弰 俗 称“弓 梢”,为 插 接 在 弓 渊上并附有弦口的木质梢头,多选用柘木或榉木。弓 弭为粘在弓 弰 两 侧 的 装 饰 性 贴 片,以 骨、角 为 之。制 弓用胶,多 选 用 猪 鳔 或 鱼 鳔。此 外,弓 体 四 部 分 的 连 接处常捆缚 生 丝 加 固,再 刷 上 桐 油 或 大 漆 以 防 潮。 由于汉字记录系统的先进性,成书于先秦时期的手工 业典籍《考工记》详细记载了角弓的制作工艺,并对制 作角 弓 的 基 本 原 材 料 “六 材”———“干”、“筋”、“角”、 “胶”、“丝”、“漆”进 行 了 逐 一 介 绍。《考 工 记》的 相 关 内容从古至今都是工匠制作弓箭的基本指导范本,但 若想进一步追溯角弓的源流,探讨角弓器型演变背后 的文化交流,则需要聚焦文物进行深入考释。

角弓的原材多为有机物,在长期的埋藏环境中极 易被分解。幸运的是,新疆地区广袤的沙漠宛如天然 的保护层,其无菌无氧的埋藏环境保存了大量的古代 角弓。为了使射箭史的研究走向客观实证,极有必要 以文物为研 究 对 象。但 是,文 物 绝 非 孤 立 的 个 体,而 是人类文明之间力与力相互作用的结果。若 无 法 见 微 知 著 地 统 揽 整 体,则不利于对广域文化的深刻洞 见。因此,令人 信 服 的 研 究 尚 需 进 一 步 关 注:是 什 么 人在使用这 些 角 弓,这 些 角 弓 起 源 于 何 处,独 特 的 设 计说明了怎样的训练学逻辑,器物的背后隐喻了怎样 的文化缘起等一系列问题。

2 弓弰翻卷的连弧蛇形角弓

2.1 以洋海角弓、且末角弓、胜金店角弓、谢肃方收藏 角弓为代表的类型学呈现

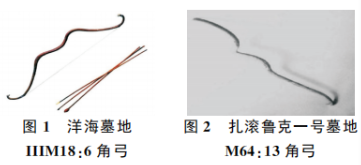

2003年春,吐鲁番文物局会同新疆文 物 考 古 所, 对鄯善县吐峪沟乡的古墓群进行抢救性发掘。因 其 地望位于火 焰 山 南 麓 的 洋 海 夏 村,故 取 名 为“洋 海 墓 地”。该遗址 属“苏 贝 希 文 化”早 期 阶 段,游 牧 的 特 征 较为明显,并发现有大量的古代角弓[4]。初步统计,可 见于IM20、IM189、IIM14、IIIM1、IIIM18、IIIM39 等 墓葬。其中,保存最为完好文物编号IIIM18:6。该弓 长117.4cm,宽 2.6cm,为复合材料制作的三连弧蛇 形。弓体内胎 为 绣 线 菊 木,两 边 内 贴 牛 角 片,外 缠 牛 筋加固。弓弰 呈 三 角 形 翻 卷 向 外,挂 弦 处 有 弦 耳,向 下可见凹形导弦槽。弓弦用牛筋合成,出土时呈完整 上弦状态(图1)。吕 恩 国 指 出,洋 海 墓 地 出 土 角 弓 为前8世纪左右,即青铜时代至早期铁器时代的遗留 物。洋海角弓的类型学特点,表现为蜿蜒的三连弧 蛇形,翻卷 的 弓 弰。弓 弰、弓 渊、弓 弣 一 体 相 连,尚 未 分离。若以其作为参照系,则其并不是孤立存在于古 代西域的。1996年秋,新疆自治区博物馆考古部联合 巴音郭勒州文管所、且末县文管所对位于且末县托格 拉克勒克乡的扎滚鲁克一号墓地进行了抢救性挖掘。 在发掘过程中,考古人员清理出一张与洋海角弓器型 相同的角弓 M64:13。该 弓 为 木、骨角质结构的连弧 形,用 牛 筋 缠 缚,涂 胶。 弓 长 107cm,径 与 宽 皆 为 2.5cm,出土时呈脱弦状态(图2)。扎滚鲁克墓地与洋 海墓地有很强的文化相似性,其时代上限为春秋 早 期,下限为战国中期。

同类器型器物也出现在了西汉时期的西域遗址。 2007年秋,吐鲁番学研究院考古所对吐鲁番市胜金乡 盛金店村南郊的古墓群进行了抢救性发掘。在 该 墓 群2号墓的发掘过程中,考古人员清理出了两件角弓 (其中一件 为 残 件)。保 存 完 好 的 M2:5长112.8cm, 粗、径2.2cm,为绣线菊木弓胎,贴牛角片,外附牛筋后 刷胶。弓弰呈翻卷倒勾状,可见导弦槽。从墓葬形制 与出土文物分析,盛金店墓地与以洋海墓地为代表的 古代吐 鲁 番 地 区 苏 贝 希 文 化 有 着 强 烈 的 共 性 (图 3)[8]。同类型器物亦可见重要私人旧藏。前香港特区 政府知识 产 权 署 署 长 谢 肃 方(StephenSelby)珍 藏 有 几块吐鲁番地区出土的角弓残件,可 与 洋 海 角 弓、且 末角弓、盛金店角弓做同一类型的比较研究(图4)[9]。 谢氏为世界知名射艺专家,曾出版专著《中华射艺史: 射书十四卷》(ChineseArchery)与《百步穿杨:亚洲传 统射艺》,并创立亚洲传统射艺研究网(atarn.org)。谢 氏藏品断代尚未明确,约为公元前1000年至前400年间。这种弓也是筋角木复合结构,呈一体三连弧蛇型。

2.2 洋海等遗址出土角弓的考释

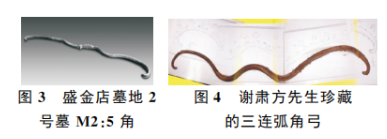

既然扎滚鲁克墓地、盛金店墓地都与更早的洋海 墓地有着文化的关联,那么厘清洋海墓地的渊源对推 进本研究 便 显 得 尤 为 重 要。郭 物 认 为:察 吾 乎 墓 地、 洋海墓地、小河墓地为斯基泰东方之源[10]。在综合对 比洋海墓地、察吾乎墓地、额敏霍吉尔特墓地、焉不拉 克墓地出土 文 物 之 后,吕 恩 国 指 出,其 属 前 斯 基 泰 时 期典型器物,墓主人为高加索人种的一小群人辗转迁 居至此[11]。巧合的是,笔者此前已在艾尔米塔省博物 馆藏品中,特别是黑海北部斯基泰遗址出土金器上找 到了同类型的弓箭元素(图5、图6)。谢肃方则指出, 不同于黑海斯基泰遗址出土的单体弓,洋海的遗物乃 斯基泰角弓的标准形制。可见,从黑海北部到天山东 部,欧亚草原畅通无碍的交通使得斯基泰角弓得以广 泛存在。

显然,斯 基 泰 人(Scythians)是 这 些 弓 箭 的 主 人。 他们是公元前9世纪至前1世纪活跃于南俄草原的印 欧语系东伊朗语族游牧族群。西至黑海以北,东至伊 犁河下游均可见其踪迹,公元3世纪后半叶为哥特人 灭亡。但 是,古代并不存在一个所谓 “斯 基 泰 族”或 “斯基泰国家”[12]。所谓斯基泰,是被一个被希罗多德 称为“王族斯基泰”(RoyalScyths)的权力核心部落用 其族群名称统合起来的,横贯欧亚大陆北部的松散共 同体[13]。是一个中心相对清晰,外延相对模糊的政治 体概念。“斯 基 泰 人”(Scythians)最 初 是 古 希 腊 人 对 生活 于 黑 海 以 北 的 游 牧 族 群 的 称 谓。 希 腊 语 称 skuthes,词源可追溯至古伊朗语skuda,意思是“射手、 弓手”。早期斯基泰人给古希腊人和其他近东诸族的 印象就是“优秀的弓箭手”。但本研究关注的是:斯基 泰人为何会使用这样一种形制的角弓?其 又 是 从 哪 里传入斯基泰地域的?

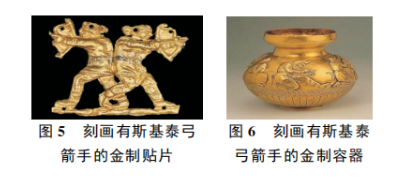

已知最早的角弓产生于拉美西斯二世(前1279— 前1213在位)时期。因尼罗河流域缺乏足够长度且具 备一定弹性模量的动物角质,所以古埃及人只能选取 有限长度的羚羊角片嵌于弓渊。古 埃 及 角 弓 上 弦 后 呈三角形,故俗称“埃及三角弓”。在大英博物馆的藏 品中,我们得以清晰目睹该弓形(图7)。前10世纪, 两河流域崛起了亚述帝国。在拓张的道路上,亚述帝 国分别征服了整个西亚与埃及,最终问鼎了整个西部 亚洲的霸主。战争与迁徙,往往是引起文化传播的最 直接媒介,而 传 播 最 快 的 文 化,则 莫 过 于 武 备。在 保 存下来的亚述浮雕上,我们找到了埃及三角弓的 踪 迹。与埃及三 角 弓 相 同 的 是:上 弦 状 态 呈 三 角 形,满 弓状态的完美圆弧。而区别于埃及三角弓的是:翻卷 的弓弰十分醒目,亦参看大英博物馆馆藏的亚述浮雕 (图8、图9)。翻卷的弓弰,是可以被称作“亚洲化”的 蝶变,斯变只 有 通 过 运 动 训 练 学 得 解:在 弓 体 长 度 不 变的情况下,翻卷的弓弰可使满弓状态的拉距比使用 正常弓弰拓展1-2寸,从而增强了弓的蓄能。简单的 说,是增加了弓弦的长度。

公元前 8 世 纪 末 期,斯 基 泰 人 自 “打 耳 班 关 隘 (Derbent)”越过高 加 索,与 亚 述 帝 国 发 生 遭 遇。前7 世纪早期,斯基泰王伊斯卡帕入侵亚述,但折戟途中。 随后,斯基泰人与亚述人结盟,进攻辛梅里安人(Cim- merians)。前 7 世 纪 晚 期,斯 基 泰 人 倒 戈,与 巴 比 伦 人、米底人共同推翻了亚述帝国。正如勒内·格鲁塞 所说,斯基泰人入侵威胁西亚近70年,它们的骑兵奔 驰于高加索到叙利亚之间寻找掠夺物。标 志 着 北 方 草原上的游牧民对南方古文明地区的第一次入侵[14]。 亚述帝国与斯基泰人的密切互动是不言而喻的。显 然,翻卷的弓弰这一“亚洲化”的特点是经由更早的亚 述文明传到斯基泰区域的。但令人疑惑的是:为何斯基泰人只接受了“翻卷的弓弰”这一设计理念,却没有 从整体上接受古埃及-亚述的三角形制式?

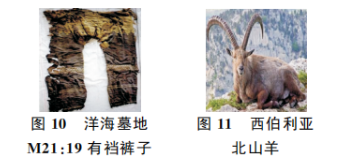

宫崎市定认为:亚述帝国以强大的战车部队进行 拓张,他们从 东 面 的 草 原 输 入 马 匹,不 断 地 充 实 自 身 的军事 实 力[15]。这 里 的 东 方,正 是 古 代 的 斯 基 泰 草 原。在古代世界中,斯基泰人被公认首先大规模使用 马匹作为乘骑,并发明了利于乘骑的裤子[16]。内亚地 区的考古发掘中曾多次出土裤子,其中洋海墓地发现 的羊毛裤 M21:19经碳十四测定年代为公元前10世 纪的遗物(图10)[17]。驯马-乘骑-裤子-角弓,这四 者的结合孕育了弓骑兵的肇始。不 同 于 实 物 或 石 雕 反映出的古埃及-亚述三角弓的大气,斯基泰角弓的 长度均在110cm 左右。基于乘骑运动的训练学逻辑, 短小凌厉的 三 连 弧 形 设 计 隐 喻 了 轻 骑 武 备 的 施 用 理 念,使斯基泰人在马背上使用弓箭变得更加便捷。骑 射的训 练 由 三 个 基 本 动 作 单 元 组 成。其 一:向 前 的 “分鬃射”。其 二:向 左 右 的“对 镫 射”。其 三,以 及 向 后的“抹 锹 射”。此 三 个 动 作 单 元 中,向 左 右 的“对 镫 射”要求射 手 必 须 训 练 出 随 时 左 右 开 弓 的 能 力,向 后 的“抹锹 射”要求射手能够迅速完成持弓 转身射击。 鉴于此,斯基 泰 人 凌 厉 轻 便 的 短 弓 尽 显 优 势,即 所 谓 “轻弓易转马”。公元前4世纪末,斯基泰人的弓马骑 射通过“林胡”、“娄 烦”等 部 族 传 入 战 国 时 代 的 中 华, 赵武灵王开启了“胡服骑射”,弓骑兵开始进入中华文 明的军事系统中。

此外,原始印欧人种因生活环境的局限孕育了一 种独特的野兽崇拜,并基于此产生了以北山羊、鹿、鹰 及大型哺乳猛兽等动物图案为代表的动 物纹艺术。 当这种艺术形式与实用主义相结合,便形成了著名的 斯基泰艺术。斯 基 泰 人 在 马 具、武 器、生 活 用 品 上 镶 嵌大量动 物 元 素 的 金 属 附 件。其 中 有 一 种 动 物 显 示 以四蹄向内 蹲 踞 状,配 以 蜿 蜒 夸 张 的 角,这 就 是 西 伯 利亚北山 羊。这 种 艺 术 倾 向 可 以 从 游 牧 的 生 活 方 式 得到解释:斯 基 泰 人 既 无 固 定 住 地,又 无 地 产。对 于 定居文明常见于建筑上的雕塑、浅浮雕与绘画等艺术 都不甚了 解。他 们 的 奢 侈 只 限 于 服 饰 的 华 丽 与 个 人 的修饰,以及各种武备和马具等物品的装饰[14]。蜿蜒 如蛇的三连弧设计,正是斯基泰艺术的表达形式。有 别于古埃及 人 只 能 选 取 有 限 长 度 的 羚 羊 角 片 嵌 于 弓 渊,斯 基 泰 人 找 到 了 足 够 长 度 且 弹 性 模 量 优 越 的 角 质。上文援引《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》与《新疆 吐鲁番胜金店墓地2号墓发掘简报》均写明出土复合 弓贴有“牛 角 片”。笔 者 基 于 多 年 的 弓 箭 制 作 田 野 调 查认为,羊 角 的 可 能 性 也 应 被 考 虑 到。兹 提 出 羊 角 说,与考古学界同仁共同致力于这一问题的研究。首 先,可用来制弓的牛角只有亚热带湿润地区水牛角, 这对斯基泰人来说显然是不现实的。其次,北亚游牧 民多以羊角制弓,其中弹性模量最为卓越的是西伯利 亚北山羊 角。这种取材传统似乎一直延续到蒙古帝 国时期。南宋时期游历过蒙古的彭大雅曾敏锐地关 注到这一现象,并在其带有情报性的游记《黑鞑事略》 中特 别 指 出:“(蒙 古 部)其 军 器 又 柳 叶 甲…有 顽 羊 角 弓,角面连靶 一 共 三 尺。”彭 氏 所 谓 顽 羊,即 游 牧 民 对 北山羊的俗称。再次,北山羊广泛分布于斯基泰人生 活的中央欧亚腹地,特殊的生境构成了斯基泰人北山 羊崇拜的渊 源,故 北 山 羊 崇 拜 的 因 素 不 得 不 考 虑 到。 本文认为:三连弧蛇形的样态,正 是 就 着 整 根 北 山 羊 角的弯曲弧度制作而成,以尽可能地符合斯基泰艺术 的动物崇拜元素(图11)。

综上所 述:洋 海 角 弓、且 末 角 弓、胜 金 店 角 弓、谢 肃方旧藏角弓之源流,乃是斯基泰人基于骑马游牧的 传统、动物 崇 拜 的 心 理、便 利 的 北 山 羊 角 取 材。在 继 承了亚述三角弓“翻卷的弓弰”这一设计理念后,独创 的以“三连弧蛇形”为主要特色的角弓制式。

3 弓渊宽阔、弓弣微凹的插接型长弰角弓

3.1 以尼雅角弓、营盘角 弓、于阗角弓为代表的类型学呈现

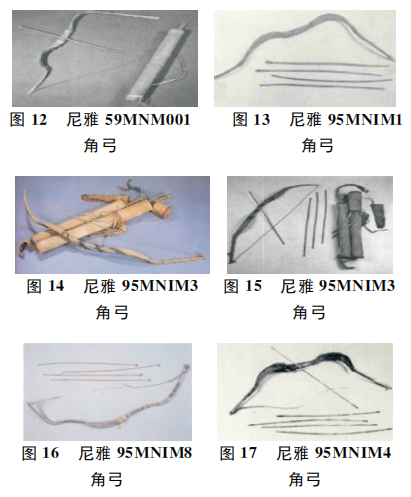

和田民丰县城北100公里处,散布着一片被风化 的古代废墟遗址。因其位于尼雅河下游的尾闾地带, 故称“尼雅遗址”。1959年秋,新疆自治区博物馆南疆 考古队对尼雅遗址进行了为期9天的试探性发掘。在 对编 号 为59MNM001的 东 汉 墓 葬 清 理 过 程 中,考 古 人员 发 现 了 一 件 保 存 完 好 的 角 弓 (图 12)。该 弓 长 123cm,为木、骨角 质 复 合 结 构,外 缠 兽 筋。出 土 时 附 箭箙一个,内存4根长81cm 的实用木箭[18]。与斯基 泰角 弓 弓 弰、弓 渊、弓弣的一体结构 不 同,尼 雅 59MNM001出土角弓弓体各部分已经分离,在制作上 采取了分段插接的工艺。有 别 于 斯 基 泰 角 弓 纤 细 的 连弧蛇形,尼雅59MNM001出土角弓弓弰细长,弓渊 宽阔,弓弣微 凹,曲度之柔和更接近普通人对弓的印 象。1995 年,中日联合考察队对尼雅 遗址编号为 95MN1的东汉墓葬进行了抢救性发掘。在 M1、M3、M4、M8的 四 座 棺 椁 的 清 理 过 程 中,考 古 人 员 均 发 现 了保存完好的古代角弓。出土文物显示,尼雅遗址所 有角弓在器型上都趋于一致,具体表现为:其一,筋角 木的复合结构,弓渊宽阔,弓弣微凹,长弰;其二,弓体 各部分采取分段插接的 工 艺,内 贴 角 片,外 铺 牛 筋。 其三,弓长较一致,基本都趋于130cm。但在装饰与配 件风格上,M1、M3、M8却 明 显 属 同 一 特 色。整 个 弓 身通体缠绕以红色为主辅以白、黄、赭色的绢条,配四 支非尖头的圆镞木箭(图13-图16)[19]。M4则 有 所 不同,为一张素弓配五根实用的尖镞木箭(图17)。

同类型器物亦可见于其他西域遗址。1995年冬, 新疆文物考古所对塔里木河下游、孔雀河中游的营盘 遗址进行了继1989年之后的第二次的考古发掘。此 次发掘共清理墓葬152座,采集文物382件,对研究古 丝绸 之 路 楼 兰 道 的 交 通 具 有 重 要 意 义。在 该 遗 址 M30墓 葬,考 古 人 员 发 现 了 一 件 东 汉 时 期 的 角 弓 M30:1。该 弓 通 长 130cm,宽 0.8-6.4cm,厚 1.2- 4.6cm,弦长126cm。弓的通体以牛筋、兽角、兽骨、粘 胶及有弹性的木条制成,弦以牛筋合成。弓渊部位宽 博呈椭圆形,弓 弣 微 凹。出 土 时 附 尖 镞 木 箭 一 根,以 细木削制而成,通长72.3cm,径0.8cm(图18)[20]。此 外,谢肃方先生亦珍藏有一张和田地区出土的角弓残 件。据介绍,该 残 件 出 土 于 西 域 于 阗 国 贵 族 墓 地,年 代 为 东 汉,为 一 把 角 弓 的 弓 弣 连 通 半 边 的 弓 渊 与 弓 弰。残件全长87cm,最宽处为弓渊略靠近弓弣处,宽 8.3cm。最窄处为弓渊、弓弣的连接处,宽3.0cm,其次 是弓渊、弓弰的结合处,宽4.5cm。弓渊内侧的角片已 缺失,但外侧的筋层仍保存完好。弓弰及粘贴在弓弰 两侧的骨制弓弭皆保存完整,弓弰宽1.6cm,骨弭厚0. 3cm。弓体各部位 连 接 处 缠 以 牛 筋 加 固,弓 弣 内 侧 X 光下可见装饰性角质贴片(图19)[21]。显而易见,谢肃 方所珍藏于阗角弓残件与尼雅角弓、营盘角弓在器型 学上属一类型器物。

3.2 基于尼雅等遗址出土角弓的考释

鉴于该类型角弓主要出自东汉时期以于阗、尼雅为 中心的古丝绸之路南道。那么,则有必要将研究对象返 还于当时的历史背景。此前,希腊-罗马-波斯-中亚 -印度已经借由大流士一世与亚历山大大帝(前336- 323在位)的东征联系在一起。前126年,张骞则由东向 西凿空西域,汉帝国由此主动加入并联结了公元前2世 纪的世界体系。在当时的世界版图中,以于阗、尼雅为 中心向北不远,南北丝绸之路交汇于喀什噶尔,经喀什 噶尔可西达康居。向西,则可经由瓦罕走廊进入犍陀罗 与印度。向东,经楼兰可达汉帝国前哨敦煌。向南,则 可进入青藏高原的象雄王国。东汉正值丝绸之路最为 繁荣之时,而于阗、尼雅正位于这一东西交通要道的十 字路口。不同于斯基泰角弓有清晰的使用族群。尼雅、 营盘、于阗均处于商路要道,本地居民为操吐火罗语的 诸绿洲国家游牧民,同时有大量东西方外来商旅经过, 所以该类型角弓显然不属于某一类族群,它因丝路的贯 通、物资的流动、文化的融合而在西域诸部族中得以通 用,代表了一种具有世界性的共同物质文化。

有别于斯基泰角弓木胎两边都贴角片,外缠牛筋 加固的 原 始 工 艺。尼 雅 类 型 角 弓 形 成 了 “角 层 贴 于 内、木胎居于 中、筋 层 铺 于 外”的 最 优 结 合 样 态,将 三 种材料的弹性模量充分发挥到了极致。宽阔的弓渊, 便于筋层铺的更加舒展厚实,强 弓 的 制 作 变 得 容 易。 插接型的长弰,则是基于力学原理的创造性发明。基 于训练学所体认的开弓的杠杆力学效应:角弓的储能 部分主要是 筋、角、木 紧 密 结 合 的 弓 渊。插 接 的 工 艺 使弓渊、弓弰 的 结 合 处 犹 如 一 个 支 点,长 弰 的 设 计 使 挂弦口远离此支点。如此一来,弓弰如同撬动重物的杠杆,起到 了 改 变 力 矩 的 作 用。在 开 弓 时,杠 杆 的 原 理使射手获 得 了 一 个 省 力 比,因 拉 力 曲 线 变 得 平 稳, 最终促使引弓控弦时的拉感更加柔和。

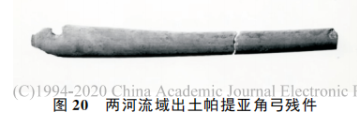

关于该类 型 角 弓 之 源 流,林 梅 村 认 为,它 与 图 拉 真纪念柱上帕提亚战士使用的复合弓如出一辙。该 类角弓在两河流域贝格霍兹古墓(Baghuz)亦有出土, 时代约为公元2世 纪 末,是 帕 提 亚 人(Parthian)的 武 备[22]。笔者在大英博物馆藏品中发现一件标注与贝 格霍兹出土角 弓 相 似 的 骨 质 弓 弭。(图20)该 文 物 出 土于伊拉克,断代在公元1世纪至3世纪之间。从弓 弭的器型可以看出,属长弰插接类弓形无疑。西方学 界称这种在两河流域出土的角弓为“伊 尔 兹 弓”(Yrzi bow),是典型的帕提亚文化器物。经 查 文 献,贝 格 霍 兹古墓出土“伊尔兹弓”长147cm,弓身缠有一层牛筋, 弓 渊 呈 弧 形,有学者认为这也属于一种斯基泰器型 (Scythiantype)[23]。帕提亚帝国汉文献称“安息”,是 公元前247年至公元224年统治波斯的强大帝国。帕 提亚帝国创立者阿尔沙克一世(约前247—前211)时 期的银币显示,波斯已出现了与斯基泰如出一辙的角 弓(图21)。到了弗拉特斯二世(前132年─前126年 在位)时期,帕 提 亚 帝 国 银 币 上 的 角 弓 器 型 与 阿 尔 沙 克一世银币 上 的 角 弓 已 有 显 著 不 同,弓 弰 变 长,弓 弣 略微 内 凹,与 尼 雅、营 盘、于 阗 出 土 角 弓 相 似 (图 22)[24]。此外,意大利都灵夫人宫古艺术博物馆中保 存着一件帕提亚时期的骑射残碑,从满弓时弓弰出现 上扬的走势看,应属与尼雅等地同一类型的长弰类角 弓的满弓样态(图23)。鉴于该类型的角弓图像尚未 在早于帕提亚帝国的文化圈中发现,也没有更早的考 古证据,本文 认 为 此 类 弓 形 起 源 于 帕 提 亚 帝 国,其 产 生年代可能在公元前2世纪,为帕提亚人对斯基泰角 弓的改良成果。此后,帕提亚角弓随着丝绸之路逐渐 向东传播:1-2世纪,传到了汉帝国治下西域诸国。3 世纪末传入中原,嘉峪关地区曾出土了一件断为两截 的西晋冥器 木 弓,属 同 一 类 型,但 已 呈 现 出 中 原 化 的 趋势,龙凤的纹样被刻画在弓渊外侧(图24)[25]。4世 纪 末,同 类 型 器 物 出 现 在 了 东 北 亚 地 区 高 句 丽 壁 画 (图25)[26]。大英博物馆藏品显示,5世 纪 中 叶,入 侵 贵霜的嚈哒人又将这种弓型带入南亚(图26)。可见, 经由丝绸之路,这种类型的长弰角弓在1世纪后就长 期存在于亚洲诸国,成为使用最为广泛的弓型。

此 外,尼 雅 95MNIM1、95MNIM3、95MNIM8 随 葬弓矢之间强烈的共性引起了笔者的关注。首先,它 们都通体缠绕以红色为 主辅以白、黄、赭 色 的 绢 条。 其次,它们都配以四支圆镞木箭。 张 弛 认 为,尼 雅 95MNI号墓地“一弓四矢”随葬非随意而为,而是东汉 时期高级贵族的丧葬礼制[27]。其实,这种陪葬现象与 西周射礼之间有着密切的关联。圆 镞 显 然 非 实 用 箭 镞,而更像是某种特殊的射箭活动所用。在所有的射 箭活动中,只有先秦时代的射礼是四矢的配置。《礼 射·乡射 礼》有“三 耦 皆 执 弓,搢 三 而 挟 一”。简 单 的 说,礼射时两 人 为 一 藕,每 次 射 四 支 箭,一 矢 搭 于 弓, 三矢插于腰 带。通 体 被 缠 以 红 色 为 主 辅 以 白、黄、赭 色绢条的尼雅角弓所象征的正是先秦“彤弓”的形象。 彤弓,是被漆 成 红 色 的 诸 侯 用 弓,是 周 天 子 赏 赐 诸 侯 的礼器。《荀 子·大 略》有:“天 子 雕 弓,诸 侯 彤 弓,大 夫黑弓,礼也。”众 所 周 知,周 时 代 以 分 封 形 式 明 确 了 以黄河流域为中心的天下观,使起源于晚商的射礼进 一步仪 式 化,形 成 了 一 套 完 备 的 “周天子养诸侯之 法”,以规范天子对诸侯君长的文化秩序[28]。秦 汉 时 代皇帝制度的确立,使周时代仅代表“德化”的天子转 变为兼具“德化”、“专制”二元复合身份的皇帝。其对 内以皇权形式加强对所属郡县的行政统治。对 外 则 产生了“羁縻”、“册封”、“和亲”等形式获取域外区域, 即西域诸国、百越、西南夷、朝鲜半岛及倭(ヤ マ ト)对 “中华”的归附[29]。大量西域贵族墓葬中合乎中华礼制的弓矢陪 葬 情 况,隐 喻 了 中 华 文 明 的 远 播,以 及 西 域绿洲诸国对中华文明的与向慕与归化。

综上 所 述,尼 雅 角 弓、营 盘 角 弓、于 阗 角 弓 的 源 流,应属公元前2世纪的帕提亚帝国。随着丝绸之路 的贯通,欧亚 各 文 明 之 间 既 交 通 货 物,亦 传 播 技 术 与 思想。交流频度与交流速度的激增,使起源于帕提亚 帝国的角弓为整个欧亚大陆的族群所复刻。这其中, 中华文明赋予了其最重要的文化内涵,使这一原本用 于战争武器有了超越的文化意义。

4 结论

骑马游牧 的 生 业 形 态、野 兽 崇 拜 的 心 理 特 质、北 山羊角的便利取材,加之“翻卷的弓弰”为代表的亚述 元素的注入,促 使 斯 基 泰 人 独 运 匠 心,发 明 出 了 弓 弰 翻卷的连弧蛇形角弓。弓渊宽阔,弓弣微凹的插接型 长弰角弓虽起源于公元前2世纪的帕提亚帝国,但它 明显不属 于 某 一 特 定 族 群。丝 绸 之 路 的 贯 通 使 这 一 优秀武备逐渐传至广域,最终成为整个欧亚大陆共同 的文化遗产。最重要的是,当帕提亚的角弓缔结了汉 的文 明,随即升华出超越物态的“礼”的 象 征 意 义,传 达着中华 文 化 的 宏 阔 高 远。无 论 哪 一 种 角 弓 背 后 均 呈现了基于整个欧亚大陆的文化连锁反应。究 其 缘 由,乃 是 当 我 们 将“射 箭 史”细 致 考 量 的 时 候,其 背 后 充满了多 元 性。任 何 穷 根 究 底 的 析 探 都 不 可 能 从 单 线加以掌 握 或 叙 述。唯 有 充 分 剥 离 出 多 元 领 域 中 的 彼此重叠的“射箭史”,才能真正形塑射箭史自身的发 展脉络。