《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕》中的《引书》是一篇专述导引术式及其相关理论的古 代方技类文献,其在古代医学、养生乃至思想文化等领域的研究中,均具有很高的学术价值。 因此,自第一版释文在《文物》1990 年第 10 期上公布以来①,就受到了学界广泛而持续的关注。 时至今日,关于《引书》的研究已经积累了相当可观的成果,对简文的理解和内中历史信息 的发掘也愈加深入。但同时也应看到,在一些关键字词的释定和整体文意的理解上,仍然有 需要讨论的地方。故今不揆梼昧,略作补正。错误疏漏之处,望祈方家指正。

一、累足指,上摇之

累足指,上摇之。更上更下卅,曰累童(动)。(简十)

此段话中的“指”字,整理者连上“累足”读。但史常永先生则认为此字当连下读,作“累足, 指(趾)上摇之”,并引《史记·吴王濞传》《诗·小雅·正月》疏等证明“累足”系古之恒语, 当读逗①。

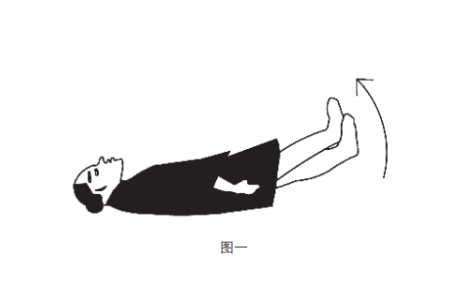

我们赞同史先生“累足”读逗的意见,但整句话断读为“累足,指上,摇之”,似更易讲通。 “累”在古书中有“缠绕”之义,如《诗·周南·樛木》:“南有樛木,葛藟累之。”陆德明释文:“累之, 缠绕也。”② 此处结合文义考虑,可将“累足”理解为一种“两腿上下交叠”的动作(图一③)。 而“指”可表“指向”之义,如《吕氏春秋·知 度》:“射鱼指天而欲发之当也。”④ 故在 此可将“指上”解作“指向上方”,应是 为接言的“摇之”预留活动的空间。整句 话连起来即说“将两腿上下交叠在一起, 然后指向上方,再摇动它”,文意、功理 都很顺适。

并且,《引书》中亦有“……指某……” 的说法,其意义与本简相仿,系言“身体 某部位做某动作后,再指向某处,进而再作某动作”,如 :

举两足,指上,手抚席,举尻以力引之。 (简五二)

这亦可在一定程度上佐证上述解释。

相反,史先生断为“指(趾)上摇之”,谓其为“上下摇动足趾”,则颇感别扭,似非可通之语。

二、

《引书》中“ ”字习见,辞例如下 :

(1)引胒(㞓)者,反昔(错)手,北(背)而前 。 (简一三)

(2)穷视者,反昔(错)手,北(背)而 ,后雇(顾)踵。(简一四)

(3) 折阴者,前一足,昔(错)手, 而反钩之。 (简一六)

(4) 回周者,昔(错)两手而 卬(仰),并挥之。 (简一七)

(5) □□者,大决足,右手据左足而 左右。 (简二〇)

(6) 县(悬)前者, ,挢两臂而卬(仰),如寻状。 (简二二)

(7) 引阴者,反昔(错)挢手而 ,极之。 (简二四)

(8) 鼻胃者, 而左右招两臂。 (简二七)

(9) 引鼽……去立,夸(跨)足,以 据地,极之,三而已。 (简八四)

(10) 引 (瘘),其在右恒阳之胕脉,视左足之指, ,力引之。 (简九二)

整理者释“”,括读为“俛”,但未做进一步说明①。结合简文来看,整理者对文字的隶 定和括读都应是可以信从的。但“ ”字殊为特别,若不加以阐释,于文意的理解总是有些 疑虑和隔碍,故今试为补说。“”,字书未见,分析其结构,应是从人䒥声。而声符“䒥” 应即“芇”字,这一点可从《字汇补》与《说文》的对读中得到佐证 :

(1)《字汇补·申集·艸部》:“䒥,母官切,音瞒,相当也。”②

(2)《说文》:“芇,相当也。阙,读若宀。”徐铉 :“母官切。”③

而“芇”与“免”上古音均系明母元部,双声叠韵,并且在古书中,“芇”声系字与“免” 声系字的语音关系亦是颇为密切的。例如,“芇”声系字有与“㒼”声系字相通的例子 :

《广雅·释诂》:“㒼,当也。”王念孙疏证 :“㒼者,《说文》:‘芇,相当也。’芇与㒼同义。 《玉篇》芇、㒼并亡殄、亡安二切。义亦同。”④

而“㒼”声系字又有用为“免”声系字之例 :

(1) 银雀山汉简《尉缭子·一》:“ 者不得迎,迎者不得 。”整理者:“简文‘ ’字与‘迎’ 字对举,‘迎’乃‘仰’之借字,‘ ’当是‘俛’之异体。”⑤

(2) 马王堆帛书《周易经传·系辞》:“卬以观于天文,顢以观于地理。”宋本“顢”作“俯 (俛)”⑥。

因此,将“”读为“俛”应无太大问题。

- 三、穷视、踵

穷视者,反昔(错)手,北(背)而(俛),后雇(顾)踵。(简一四)

(一)穷视

高大伦先生说:“穷,极端,到达极点。《荀子·富国》:‘纵欲而不穷,则民心奋而不可说也。’ 杨倞注 :‘穷,极也。’穷视,极力向远处看。”①

恐不确。因为从下文“后雇(顾)踵”来看,所顾者足踵而已,应是不需要“极力向远处看” 的。我们认为,不妨将此处的“穷”读为“弓”。“穷”上古音群纽侵部,“弓”见纽蒸部,声 纽系见组旁纽,韵部通转。并且在古书中,二字均可与“躬”通用。例如,“穷”与“躬”通 用的例子有 :

(1)《诗·邶风·式微》:“微君之躬。”马瑞辰通释 :“古字 躬与穷通。”②

(2)《仪礼·聘礼》:“鞠躬焉。”阮元《校勘记》:“躬,《释文》 作‘穷’。”③

而“弓”与“躬”通用的例子有 :

(1)《论语·子路》:“叶公语孔子曰 :‘吾党有直躬者。’”陆 德明释文 :“郑本作弓。”④

(2)《左传·昭公十三年》:“使枝如子躬聘于郑。”《广韵·五 支》“枝”字下引作“枝如子弓”⑤。

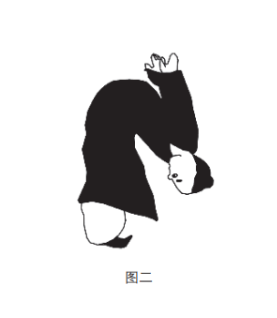

所以,将“穷”读为“弓”应是没有问题的。“弓”有“弯曲” 之义,《释名·释兵》:“弓,穹也。张之穹隆然也。”⑥ 即说其之 所以名“弓”,就是因为此物张开时若天空穹隆长曲之貌。因此,可将此处的“弓视”理解为“曲 身视之”。而作为术式的名称,将其作如是解,亦能与下文“反昔(错)手,北(背)而(俛), 后雇(顾)蹱(踵)”所描绘的“俯身顾踵(图二)”之貌对应起来。所以,读“穷视”为“弓 视”应是较为稳妥的。

(二)踵

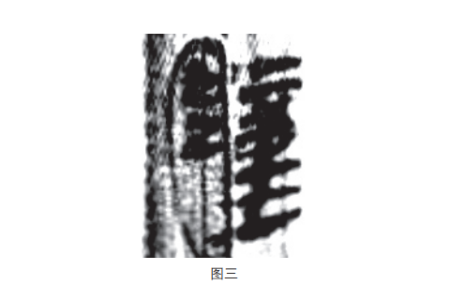

《引书》中“脚踵”之“踵”多假“蹱”为之。然而,整理者于此处径隶作“踵”,不禁 让人怀疑。经细审简文图版,其字形如下(图三)⑦ :

右旁显为“童”字无疑(参看同篇简十“童”字①),故当改释作“蹱 (踵)”。

四、枭栗

A 栗者,反昔(错)手,北(背)而宿(缩)颈 (垔)头。(简 一六)

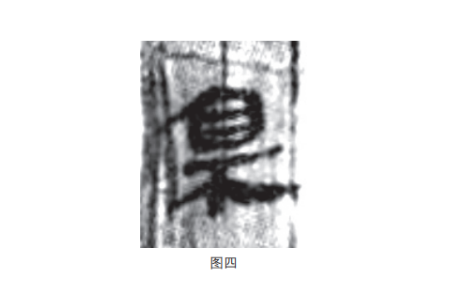

“A”作左形(图四)

整理者释“A”为“臬”,并认为是“枭”字之讹②。但我们认为“A” 即“枭”字,不存在讹写的问题。同出《二年律令·贼律》:“皆枭 其首市。”其中的“枭”字就作“ ”③。银雀山汉简《晏子·一三》 中的“枭”字也都作“ ”“ ”“ ”等形④。这些均是西汉竹简中“枭” 字作“ ”的明证。“枭”字上半似“自”的偏旁,实即隶书“鸟” 字的省写,同出《盖庐》:“前赤鸟、后倍(背)天鼓可以战。”“鸟” 作“ ”⑤。马王堆帛书《刑德乙篇》:“以五夜之昏至于 (静) 以见玄鸟于斗旁。”“鸟”作“ ”⑥。帛书《相马经》:“鱼以流(游), 鸟以蜚(飞)。”“鸟”作“ ”⑦。均可佐证。而隶书“枭”字这种 省写“鸟”旁的情况,清人段玉裁其实早已指出,他说 :

《五经文字》曰 :‘(䲷)从鸟在木上,隶省作枭。’然则《说文》 本作䲷甚明。今各本云从鸟头在木上,而改篆作枭,非也。⑧

因此,原先释文中的“臬”字应改作“枭”。

“枭”,整理者未注。《正字通·木部》云:“鹰身猫面,穴土而居。”⑨ 是“枭”即今所谓“猫 头鹰”。“栗”,整理者据《汉书》颜师古注训为“竦缩”⑩,可从。“枭栗”即谓“模仿猫头鹰 竦缩头颈的样子”。

另外,附带一提的是,简一〇〇“臬栗以利柎项”,其中的“臬”字,简文亦作“ ”11 , 与本简相同。故也当据上所论,改作“枭”。

五、啮

蛇 (垔)者,反昔(错)手,北(背),啮而(垔)头。(简一八)

整理者已经正确地指出,“垔”当读为“湮”,“湮头”即“没头”之意,但对“啮”字则 未作出解释①。高大伦先生据《论衡·论死》“爪牙隳落,不能啮噬”一语,将此字训为“咬, 啃”,并将“啮而 (垔)头”译作“以口作噬状而掩藏头部”②。总的来看,高先生的这个 说法,于文意、于功理都是可以讲通的。但我们认为,将“啮”字径训为“咬,啃”,似乎不 如将其读为“胁”妥当。“啮”上古音疑纽月部,“胁”晓纽叶部,声纽系见组旁纽,韵部通转。 并且,从古书中有关诸字的通用情况观察,“㓞”声系字与“劦”声系字的语音关系亦是颇为 密切的③。例如,“㓞”声系字有与“介”声系字相通的例子 :

马王堆帛书《老子甲本》:“是以圣右介而不以责于人。”宋本“介”作“契”;《乙本》则 假“芥”为之④。

而“介”与“甲”又多通用无别 :

《广雅·释器》:“介,铠也。”《诗·周颂·臣工》:“嗟嗟保介。”《礼记·曲礼》:“介者不拜。” 《周礼·旅贲氏》:“军旅,则介而趋。”《左传·昭公二十五年》:“季氏介其鸡。”朱骏声并谓“介” 为“甲”之假借⑤。

同时,“劦”声系字亦有用为“甲”声系字之例 :

睡虎地秦简《秦律十八种·田律》:“不夏月,毋敢夜草为灰,取生荔、麛。”整理者 : “荔,疑读为甲,《释名·释天》:‘甲,孚甲也,万物解孚甲而生也。’即植物发芽时所戴的种 皮。取生甲,采取刚出芽的植物。”⑥

因此,“啮”读为“胁”应是没有问题的。而“胁”在古书中有“收敛”之类义,例如 :

(1)《孟子·滕文公下》:“胁肩谄笑。”赵岐注 :“胁肩,竦体也。”⑦

(2)《文选·长门赋》:“翡翠胁翼而来萃兮。”李善注 :“胁,敛也。”⑧

这样,“胁而垔(湮)头”就可理解为“竦缩身体而使头下没”,文意、功理都很顺适。

六、柜引

B 引者,前一足,危挢一臂而匽(偃)。(简二四)

“B”作右形(图五):

整理者释“B”为“虎”,未注。

刘钊先生说 :

细审竹简照片,所谓虎字乃误释。字很可能是“渠”字。① 陈斯鹏先生说 :

此字与“虎”相去甚远(可参见同篇简 26 等处“虎”字), 刘钊先生疑为“渠”字,稍近。然细核简影,字上为“巨”,下为“木”, “巨”之左边不象另有笔画,所以不是“渠”字,而是柜(居许切)字,“柜”的这种写法 也见于睡虎地秦简等。本简“柜引”疑与简 105“偃治巨引”之“巨引”所指相同,不过 其具体含义尚待进一步研究。②

我们赞同陈斯鹏先生字形隶定的意见。但陈先生并未指出“柜引”应如何理解。我们认为, 这里的“柜”可考虑读为“倨”。“柜”上古音群纽鱼部,“倨”见纽鱼部,韵部相同,而声纽同 为舌面后软腭塞音,只有清浊的细微差别。并且,在古书中,也确有假“柜”为“倨”的例子。如: 睡虎地秦简《为吏之道》:“吏有五失……一曰 见民 敖(傲)。”③

其中的“ ”字,整理者即读为“倨”④。按之文意, 显然是正确可从的。因此,“柜”读为“倨”是没有 问题的。“倨”在古书中有“侈、张”之类义,例如: 段注《说文》“倨”字下曰 :“引伸为凡侈曰倨, 凡敛曰句……《淮南子》:‘句爪、倨牙。’。”⑤

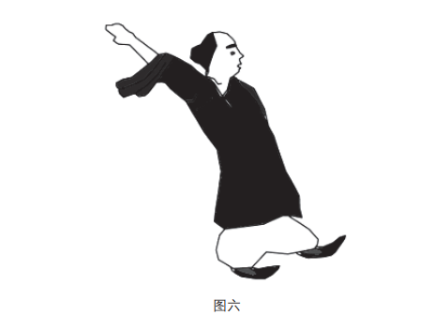

然则,“倨引”即可理解为一种“以张开或张大 身体为动作特征的导引术式”。而作为术式的名称, 这样理解,亦能与下文“前一足,危挢一臂而匽 (偃)”⑥ 所呈现出的“身体张大之貌”(图六)接榫。 所以,将“柜引”读为“倨引”应是较为妥贴的。

七、后挥肩上左右

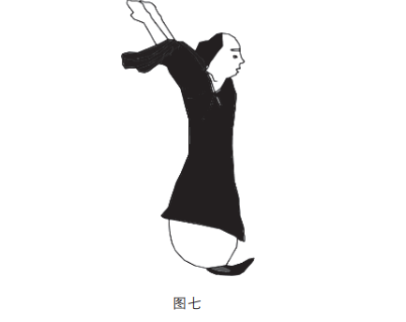

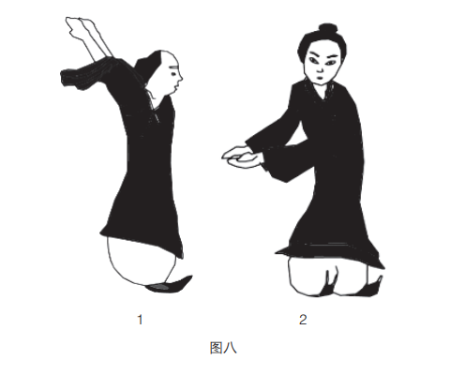

虎匽(偃)者,并(併)两臂,后挥肩上左右。(简二六)

按照整理者目前的断读方式,“后挥肩上左右”一句中,“后” 系“挥”的状语,明如何挥动。“肩上左右”则为“挥”的补语,明 挥动的处所。但仔细推敲就会发现,“后挥肩上”是可以成立的。此 时,状语“后”与补语“肩上”并不抵牾,意为“将并拢的两臂于 肩上向后挥动”(图七)。然而,“后挥肩左右”则是不能成立的。因 为,这样就成了“将并拢的两臂于肩部的左侧和右侧向后挥动”,通 过实际体验可知,当以这一动作行功时,整个身体是很别扭的,且 两臂亦无法并拢。所以,这句话该如何断读,还需重新考虑。

根据我们的观察,《引书》作者对简八至简二八的四十一种导引 术式的编排是有一定规律的,即按照动作形态的相似性来进行,动 作形态相似的编在一起。例如,简八至简一二均是围绕“足胻运动” 展开的 :

(1) 举胻交股,更上更下卅,曰交股。·信(伸)胻诎(屈)指(足)

卅,曰尺汙(蠖)。 (简八)

(2) 傅(搏)足离翕,䍃(䠛)卅,曰佥指。 ·信(伸)胻直蹱(踵),并䍃卅,曰埤堄。 (简九)

(3) 纍足,指上,摇之,更上更下卅,曰纍童(动)。 ·左右诎(屈)胻,更进退卅,曰袭前。 (简一〇)

(4) 以足靡(摩)胻,阴阳各卅而更。 ·正信(伸)两足卅,曰引阳筋。 (简一一)

(5) (摩)足跗各卅而更。 (简一二)

简一三至简一八则均有“错手”这一动作 :

(1) 引胒(㞓)者,反昔(错)手,北(背)而前(俛)。 ·阳见者,反昔(错)手,北(背) 而卬(仰),后雇(顾)。 (简一三)

(2) 穷视者,反昔(错)手,北(背)而(俛),后雇(顾)蹱(踵)。 ·则(侧)比者, 反昔(错)手,北(背)而卑,(探)肩。 (简一四)

(3) 凫沃者,反昔(错)手,北(背)而挥头。·旋信(伸)者,昔(错)手,挢而后挥。

(简一五)

(4) 枭栗者,反昔(错)手,背而宿(缩)颈(垔)头。 ·折阴者,前一足,昔(错)手, (俛)而反鉤之。(简一六)

(5) 回周者,昔(错)两手而(俛)卬(仰),并挥之。 ·(龙)兴者,屈前厀(膝),信(伸)后,昔(错)两手,据厀(膝) 而卬(仰)。 (简一七)

(6) 引腜(脢)者,屈前厀(膝),信(伸) 后,昔(错)手,挢而后旋。 ·蛇(垔)者, 反昔(错)手,北(背),啮而垔(湮)头。 (简一八)

而本简所在的简二六至简二八一组, 则多含有“左右挥臂”的动作 :

(1) 甬莫者,并两手,左右上下挥之。 (简二六)

(2) 复车者,并两臂,左右危挥,下正 挥之。 ·鼻胃者,(俛)而左右招两臂。 (简二七)

(3) 度狼者,两手各无(抚)夜(腋)下,旋(膺)①。 (简二八)

因而循着以上线索,我们怀疑,此处简文或有脱漏,似可在“左右”后补“挥之”二字, 作“左右【挥之】”,且整句话亦可考虑断读为“后挥肩上,左右【挥之】”,意为“将并拢的 两臂于肩上向后挥动(图八 1),再左右挥动(图八 2)”。这样,于文意、于功理均可讲通。

结 语

以上对《引书》中的字词考释、文句断读提出了八条补正意见。但据我们的观察,《引书》 中还有一些问题也是非常值得探讨的。比如简五三至简五四的“益阴气”及简六九的“引阴” 两则术式。原先,它们一直被学界视作祛病术式。后来,李零先生在《中国方术考》中论证 二者应系房中术②,很有启发性,我们也赞同这一观点。只是李先生在“举证”和“释理”的 环节中讨论得并不很充分,尚有补充的空间。我们本也打算在此对这些问题进行探讨,然上 文已拉杂谈了很多,不宜再赘,只能日后另文详论。当然,在这里说明这个情况,并非仅为 了道出撰文初衷,以乞鉴原,更主要的是希望能引起学界对这些问题的注意,从而能与前贤 时彦共探之。